Онлайн Казино Pin Up: Почему Стоит Выбрать Пин Ап Казино

Pin Up Casino представляет собой яркий мир азарта и развлечений. Одно из ключевых преимуществ данного онлайн казино заключается в его надежности и безопасности. Платформа использует современные технологии шифрования данных, обеспечивая конфиденциальность информации пользователей. Кроме того, казино предлагает широкий выбор игр от ведущих разработчиков, что гарантирует высокое качество и честность игрового процесса.

Изучите преимущества Pin Up Casino: широкий выбор игровых автоматов, демо-слоты, игра на деньги, фри-спины и бездепозитные бонусы. Узнайте, как уникальные особенности и бонусы могут улучшить ваш игровой опыт.

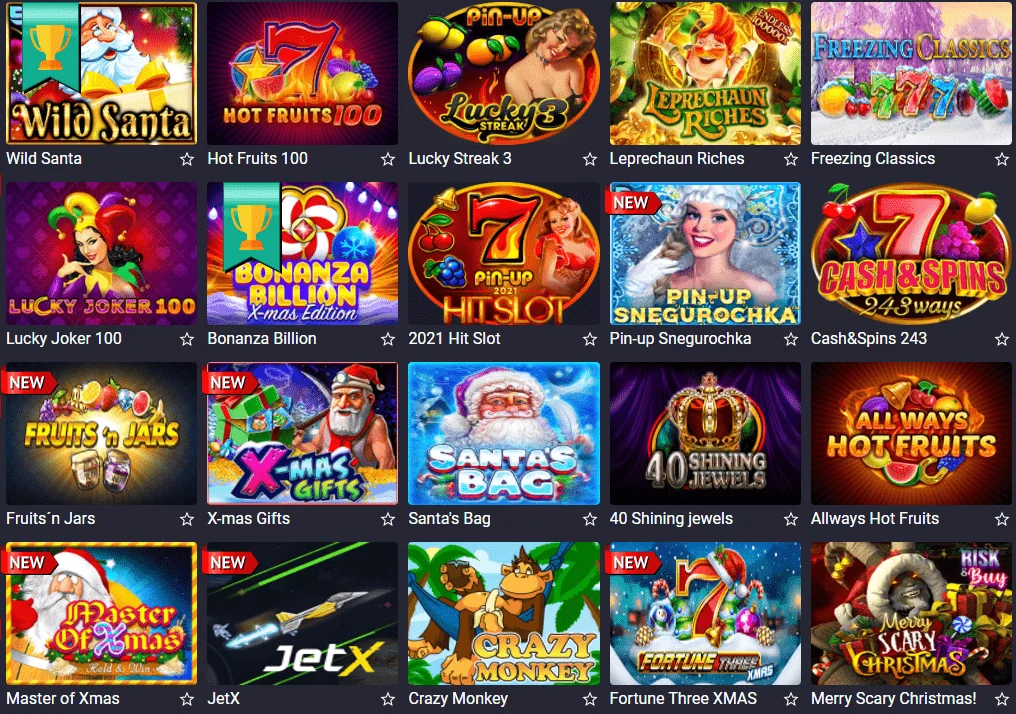

Игровые Автоматы в Pin Up: Разнообразие и Выбор

В Pin Up Casino представлено множество игровых автоматов на любой вкус. От классических слотов с фруктами до современных видео слотов с захватывающими сюжетами и бонусными играми. Игроки могут наслаждаться автоматами с различными тематиками, включая приключения, фэнтези, исторические сюжеты и многое другое. Каждый автомат имеет уникальные характеристики и специальные символы, что делает игровой процесс неповторимым.

Демо Слоты: Играйте Без Риска

Для новичков или тех, кто желает протестировать игру перед ставками на реальные деньги, Pin Up предлагает демо-версии слотов. Это отличный способ изучить правила и особенности различных игровых автоматов, не рискуя собственными средствами. Демо-слоты помогают разработать стратегию и увеличить шансы на успех в будущих ставках.

Играйте Онлайн на Деньги: Выигрывайте Вместе с Pin Up

Игра на реальные деньги в Pin Up Casino открывает перед игроками мир больших возможностей. Помимо азарта и удовольствия, игроки имеют шанс выиграть крупные суммы денег. Платформа предлагает удобные способы пополнения счета и вывода средств, а также щедрые бонусы для увеличения шансов на выигрыш.

Фри Спины: Ваш Шанс Играть Больше

Фри спины или бесплатные вращения являются одним из самых популярных видов бонусов в Pin Up Casino. Они предоставляются как часть приветственного пакета, в рамках акций или как награда за участие в турнирах. Фри спины позволяют игрокам вращать барабаны слотов бесплатно, увеличивая шансы на выигрыш без дополнительных вложений.

Бездепозитный Бонус: Начните Играть Без Вложений

Бездепозитный бонус представляет собой уникальную возможность для игроков начать играть в Pin Up Casino без внесения собственных средств на счет. Этот вид бонуса часто предлагается новым игрокам как стимул для знакомства с платформой и ее возможностями. Бездепозитные бонусы могут включать в себя фри спины, бонусные средства на счету или другие приятные подарки, позволяющие испытать удачу без риска.

Платформа Pin Up Casino: Удобство и Доступность

Pin Up Casino отличается высоким уровнем удобства и доступности для игроков. Сайт казино имеет интуитивно понятный интерфейс, благодаря чему даже новички легко найдут нужную информацию и быстро начнут играть. Мобильная версия платформы позволяет наслаждаться любимыми играми в любое время и в любом месте, не теряя в качестве графики и функциональности. Важно отметить, что Pin Up Casino регулярно обновляет свой ассортимент игр, добавляя новинки от топовых разработчиков.

Система Бонусов и Промоакций

Система бонусов и промоакций в Pin Up Casino заслуживает особого внимания. Кроме уже упомянутых бездепозитных бонусов и фри-спинов, казино предлагает регулярные акции, персональные бонусы для активных игроков и специальные предложения для VIP-участников. Эти бонусы могут значительно увеличить шансы на выигрыш и сделать игровой процесс еще более увлекательным и выгодным.

Поддержка Игроков: Всегда на Связи

Служба поддержки Pin Up Casino работает круглосуточно и готова помочь игрокам в решении любых вопросов. Специалисты поддержки доступны через онлайн чат, электронную почту и телефон, что обеспечивает быстрое и эффективное решение любых проблем. Команда поддержки обучена помогать в вопросах, связанных с игровым процессом, финансовыми операциями и использованием бонусов, что создает дополнительный уровень удобства для пользователей.

Ответственная Игра: Поддержка и Рекомендации

Pin Up Casino придает большое значение принципам ответственной игры. Платформа предоставляет пользователям инструменты для контроля над игровым процессом, включая лимиты на депозиты, временные ограничения на игру и самоисключение. Также доступна информация и контакты организаций, помогающих при проблемах с азартными играми. Это подчеркивает заботу казино о благополучии своих игроков и стремление обеспечить здоровую игровую среду.

Заключение

Pin Up Casino предлагает игрокам не только широкий ассортимент игр и бонусов, но и высокий уровень безопасности, удобства использования платформы и качественную поддержку клиентов. В сочетании с принципами ответственной игры, это делает Pin Up Casino одним из лучших выборов для любителей азартных развлечений онлайн. Начните свое путешествие в мир больших выигрышей с Pin Up Casino уже сегодня и наслаждайтесь игрой в полной мере.